モビリティマネジメント(MM)

ページ番号1003407 更新日 令和7年4月3日 印刷

川西市のモビリティマネジメント(MM)について

モビリティマネジメント(MM)

モビリティマネジメントとは、一言で言いますと、何らかの交通(モビリティ)を、試行錯誤しながら改善(マネジメント)していこう、とするものです。

モビリティマネジメントでは、それぞれが抱えている交通にかかわる悩みや問題を解消するために、関係する人々と話し合い、コミュニケーションを図り、調整しながらあれこれ工夫を重ねつつ少しずつ前進していきます。

今、できることを、着実に、そして、あきらめずに持続的に続けていくことこそが、MMの要諦なのである。

モビリティをマネジメントする コミュニケーションによる交通戦略

藤井聡・谷口綾子・松村暢彦 学芸出版より

住民を対象としたモビリティマネジメント

土木学会発行のモビリティマネジメントの手引きでも紹介されているように、2002年度(平成14年)~2003年度(平成15年)に代表的なMM施策であるトラベル フィードバック プログラム(TFP)(個別にコミュニケーションを図りながら、人々の意識と行動の自発的な変化を促す代表的なMM)が川西市内でパイロット的に実施されました。

また、全国に広がりつつあるワークショップ形式で買い物キットを使ってのMMを、平成17年日本で初めて清和台地区において実施しました。

現在までの実績は、清和台地区、日生ニュータウン地区、グリーンハイツ地区及び大和地区で実施しております。

モビリティマネジメント教育(MM教育)(学校MM)

モビリティマネジメント教育は、私たち一人ひとりの移動手段や社会全体の交通を人や社会、環境にやさしいという観点から見直し、改善していくために自発的な行動を取れるような人間を育てることを目指した教育活動」と定義される。

モビリティ・マネジメント教育 唐木清志・藤井聡 東洋館出版より

川西市は、2006年度(平成18年)から大阪大学大学院(現 愛媛大学大学院)松村暢彦教授の総合プロデュースによって、いろいろな事から相手の気持ちになって自分はどのようなことができるか考え行動しよう、ふるさと川西市を愛して公共交通まちづくりについてしっかり考え行動しよう などを学ぶ内容で継続的に取り組んでおります。

また、 国土交通省発行のモビリティマネジメント(平成19年3月)では、モビリティマネジメントを実施する場として、学校教育は最も根源的かつ大きな効果が期待される施策と明記されており、今後も松村暢彦教授のアドバイスをいただきながら、公共交通事業者などと協働したMM教育(学校MM)を実施していきたいと考えております。

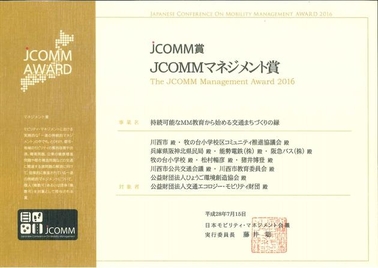

持続可能なMM教育から始める交通まちづくりの縁 がマネジメント賞を受賞

平成28年度川西市は、日本モビリティマネジメント会議(JCOMM)においてマネジメント賞を受賞しました。

マネジメント賞

モビリティマネジメントにおける実務的な一連の持続的マネジメントの中でも、とりわけ、都市・地域のモビリティの質的改善や渋滞、環境問題、公衆の健康増進問題や都市構造問題などの交通に関連する諸問題の解消に向けて、効果的に推進されている一連の持続的マネジメントについて、個人あるいは団体を対象として授与されるものです。

受賞概要

川西市のMMは、平成14年度に先駆的に取り組み、平成18年度より小学校教員との密なコミュニケーションを通じて、地域特性を反映したMM教育を継続的に実施してきた。これらの実績を踏まえて第5次川西市総合計画、川西市都市計画マスタープランにMMの推進を明記することで計画的にMMが実施できる環境を整えてきた。そして、平成26年度に川西市公共交通基本計画(かわにし交通ピースプラン)を策定し、MMを重要な政策の柱として改めて位置づけた。MM教育を推進して行く中、児童の保護者が核となり、保護者を中心に交通まちづくりの縁が広がり展開した結果、減り続けていた地域のバス利用者は年々増加し、平成27年度には、平成24年度と比べ、約1.45倍の年間30万人をこえる実績を残した。

JCOMM実行委員会からの講評

平成14年度から現在まで継続的に改善を経ながら取り組まれており、都市計画マスタープランにおいてMM教育の推進が明記されていること、また、かわにし交通ピースプランといった上位関連計画をふまえて、教育MMの取り組みや地域公共交通協議会など独自の推進体制など、長年にわたる地域主体の活動の展開がなされ、近年のバス利用者数も増加しており、効果も顕在化しています。大都市ではないことを逆手に取り、きめ細やかなマネジメントを展開してきたことが、今後の他地域への展開可能性も大きく、JCOMMマネジメント賞として選定されました。

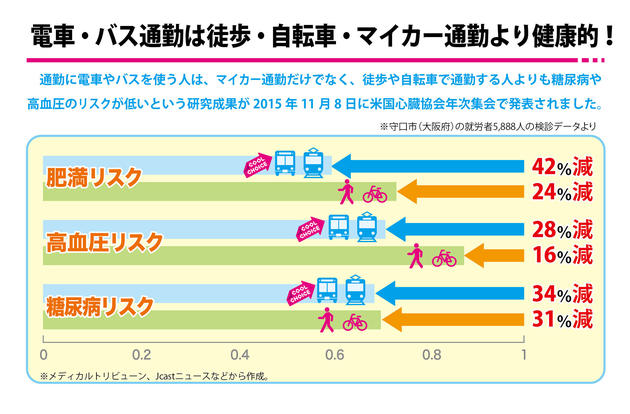

公共交通機関を利用した通勤は健康的!

多方面につながるMM教育(学校MM)

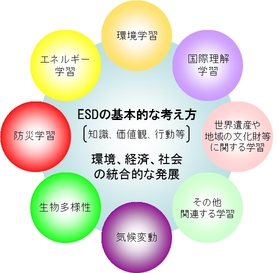

川西市は、環境や健康などのつながりに加え、国民運動であるクールチョイスや持続可能な発展のための教育(ESD)に関連した取組の一環としてMM教育(学校MM)を実施しています。

(注)ESDとは、エデュケーション フォー サステーナブル ディベロップメント(持続可能な発展のための教育、持続発展教育)の略です。

ESDでは、現代社会の課題(環境、貧困、人権、平和、開発など)を自らの問題として捉え、身近なところから取り組む(シンク グローバリー、アクト ローカリ―)ことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動を進めています。(文部科学省ホームページ 日本ユネスコ国内委員会より)

MM教育状況

-

MM教育(学校MM)実績 (PDF 162.1KB)

-

平成18年度、19年度MM教育状況 (PDF 119.0KB)

-

平成20年度MM教育状況 (PDF 194.9KB)

-

平成21年度MM教育状況 (PDF 193.9KB)

-

平成22年度MM教育状況 (PDF 194.4KB)

-

平成23年度MM教育状況 (PDF 190.5KB)

-

平成24年度MM教育状況 (PDF 177.6KB)

-

平成25年度MM教育状況 (PDF 205.0KB)

-

平成26年度MM教育状況 (PDF 273.4KB)

-

平成27年度MM教育状況 (PDF 257.2KB)

-

平成28年度MM教育状況 (PDF 671.3KB)

-

平成29年度MM教育状況 (PDF 756.6KB)

-

平成30年度MM教育状況 (PDF 709.8KB)

-

令和元年度MM教育状況 (PDF 755.3KB)

-

令和3年度MM教育状況 (PDF 588.6KB)

-

令和4年度MM教育状況 (PDF 3.3MB)

-

令和5年度MM教育状況 (PDF 960.6KB)

-

令和6年度MM教育状況 (PDF 353.8KB)

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

土木部 交通政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階

電話:072-740-1184(安全啓発)072-740-1180(公共交通)

土木部 交通政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。